【要注意】売上が激減する運用の罠

WEBマーケティングをインハウス化しているとき、企業のマーケティング担当者は日々机上で数字を見ながら業務を遂行しています。

その際、現場の声をないがしろにしてしまうことがあるかもしれません。ただ、実際に顧客と接している現場の人の声は非常に重要です。

今回は、現場の声の重要性について解説します。

この記事のポイント

- WEBマーケティングにおける現場の声の重要性【実例3つ】

- クライアントへの改善提案のポイントは3つ

【内製化コンサルについて相談する】

WEBマーケティングにおける現場の声の重要性【実例3つ】

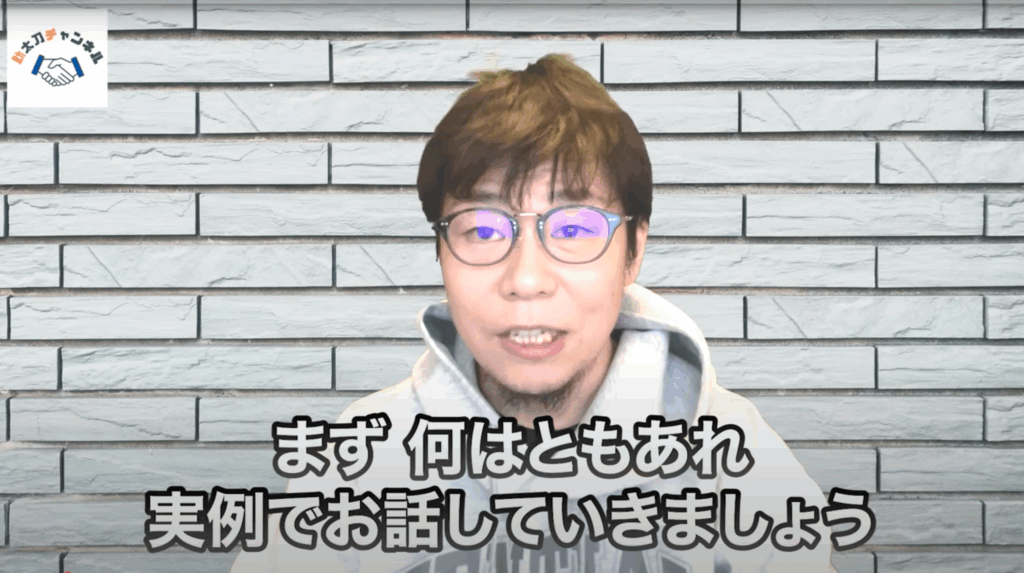

マーケティングを進めていくとき、現場の声が重要な理由を実例を用いて解説します。

①福祉系の実例

②家具のECサイトの実例

③エステの実例

①福祉系の実例

1つ目は福祉系のお客様の実例です。福祉系のお客様は電話対応の多い業界で、よく電話を計測するツールを導入しています。

リスティング広告でも、電話がどのくらい鳴っているのかを計測します。

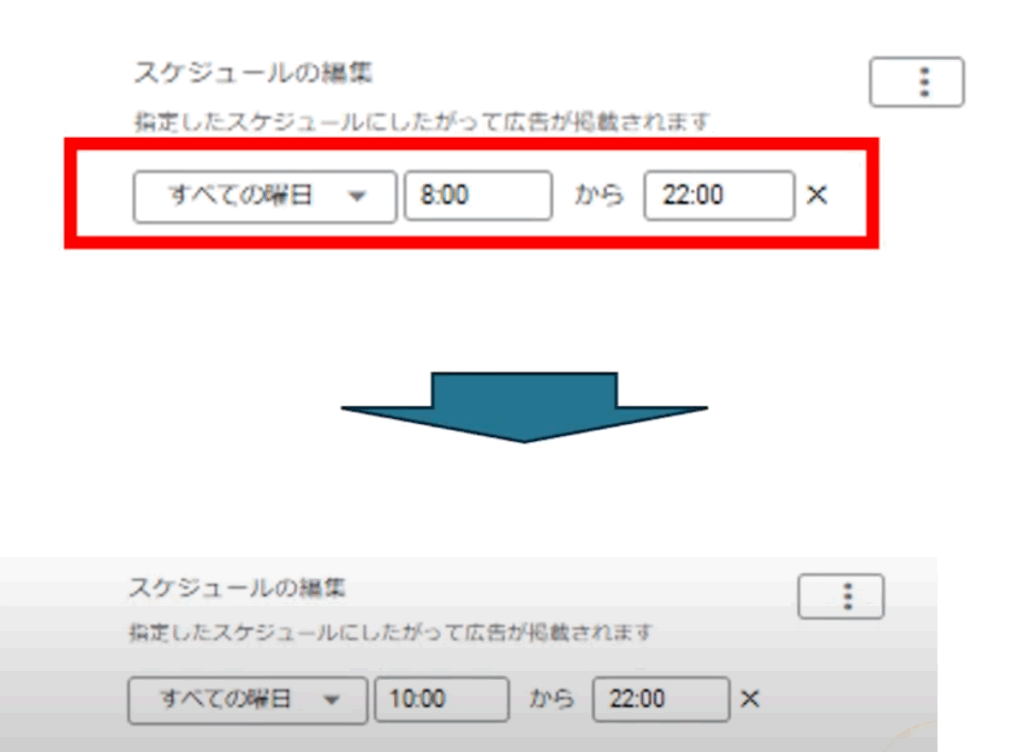

本事例では、朝8時〜22時まで広告をかけている状況でした。ただ、営業開始時間は朝10時で、8時〜10時は広告をかけても、電話対応はできずメールでの対応となっていました。

そこで、「8〜10時までの広告効率はどうなのだろうか?」という話が代理店側で上がりました。時間帯ごとにCPAを確認したところ、「8〜10時は、メールは来るもののそこまで件数が多くないので、10時からでいいのではないか?ただ単にホームぺージへの訪問者数が増えるだけなので、ここは広告を削りましょう。」という結論が出ます。ここで一度広告を停止することになります。

下記図のとおり、8〜22時のところを、10〜22時にします。

ただ、これは結果として、CPAは問題なかったものの、10時からの電話が減ってしまいました。

8時から広告をかけていたことで、電話営業開始前の余白の2時間で、ユーザーがホームページを見に来て、中身をよく閲覧し、検討していたことがわかりました。

余白の時間がなくなったことで、事前に検討する時間がなくなってしまいます。10時から広告掲載を始めたことで、検討後の1〜2時間後に電話が鳴り始める事態となりました。

Googleアナリティクス上では、8〜10時は単純に訪問者が増えていただけなので、10時からの掲載にしても問題ないと考えられましたが、結果的には電話の総数が減ってしまうことになりました。

ただしこれらのことは、実は感覚値的に現場の方はすでにわかっていたことでした。

現場の方が電話を受ける際、「今ホームページを見ているのですが」とお客様からよく言われていたとのことです。そして8割のお客様は、施設に対しての予備知識がある状態だったようです。

これを踏まえると、8〜10時の広告を止める止めないに関して、事前に現場の方にも意見を聞いていれば、アナリティクスの数字だけでは判断していなかったかもしれません。

②家具のECサイトの実例

2つ目は、家具のECサイトの実例です。

この会社では、元々社長さんが広告運用をしていました。この社長さんは、現場にも出ている方だったので、業務効率化の観点から代理店へ広告運用を依頼することになります。

代理店は、自社運用から代理店運用に切り替える際、アカウントの中身を見て、「CPAの高いキーワードを停止しましょう。」と提案します。

特に家具の場合は、CPAの高いものは、単価の高い商材となります。例えば、タンス、ソファなどの1点数十万円を超えるものです。

単価の高い商材は、コンバージョンしにくいので、CPAが高くなりがちです。逆にCPAが安いのは、単価が安い椅子などの商品でした。

予算も限られているため、一旦はCPAを改善するために、CPAの安い商材を取っていき、CPAの高いキーワードは一度出稿を止める方向の提案をします。

ただ、社長は「感覚的にそれはなんだか違う」とNGが出ます。代理店的にも何か違うと言われても困ってしまい、「CPAが高いので一回止めてみませんか?」と再度提案をし、社長にも渋々了承してもらいます。

翌月のレポートでは、次の良い結果が見られます。

- CPAの改善

- 獲得件数の増加

この結果を踏まえ、CPAの高いキーワードをどんどん停止していくことを繰り返しました。

ただ、この結果、半年後には売上がどんどん落ちてしまい、当初の半分の売上となってしまいます。

この事例も、現場に出ている社長の言う「何かが違う」が当たっていました。それは、何を隠そうLTVです。

今回は、商品価格の高いものを買う新規顧客が減ってしまったことになり、1年間のLTVに大きな差が生まれました。具体的にLTVの違いを見てみると次のとおりです。

| 商品 | 1年間のLTV | |

| CPAの高い商材 | ソファ タンス | 10〜20万円 |

| CPAの安い商材 | 椅子 | 5万円 |

このLTVの違いは、どういうことかと言うと、5万円の商品を購入する新規顧客を集めてもリピートしづらく、売上をどんどん低下させることにつながっていました。

社長は現場の方なので、商品単価の高いものを購入する顧客は、リピート率が高くLTVが高くなることを感覚値的に把握していた例となります。

その後、この事実に気づいた社長は、代理店とさまざまな改善を加えていきますが、自社運用に戻す結果となりました。

マーケティングは、目先のCPAだけでなく、その先のLTVを見据えながら運用していかないと、売上にインパクトは出しづらいということがわかる事例です。

③エステの実例

3つ目は、エステの実例です。「部分痩せ」「痩身」「ダイエット」などさまざまなキーワードで出稿している状況でした。代理店と社長の定例会の中で、代理店側から「部分痩せのキーワードのCPAが高いので止めませんか?」という話しが出ます。

その際、現場に出ている社長から「それはできない。CPAは高いけれど部分痩せは止めないでほしい。なぜなら部分痩せのお客様はリピートしてくれやすいから。」という話しがありました。

そこで、データを深掘りしたところ、「部分痩せ」のお客様のLTVは、「ダイエット」のお客様よりも高いことがわかりました。

| 部分痩せ | 30万円 |

| ダイエット | 15万円 |

部分痩せは、太ももからコースを買ってもらいます。そのコースが終了すると、次は、他の部位の提案ができます。次々と施術箇所を変えて売上を上げることができていました。

一方ダイエットは、顧客に「このくらいまで痩せる」という目的があります。目的があるため、顧客側も食事制限や運動など主体的に取り組みます。

目的達成意識が芽生えやすいことから、ダイエットは顧客が目的を達成しがちです。すると、そこでコース終了となってしまいます。

この傾向を社長は知っていたため、CPAが高くても部分痩せのキーワードは出稿を止めない方針となりました。

現場とマーケティング担当者の意見がぶつかった場合

ここまでを踏まえると、広告運用事なにか大きな変更を加えるときは、現場の声も聞いて検討することを推奨します。

ただ現場とマーケティング担当者の意見がぶつかることがよくあります。

例えば、現場としては、「できるだけ情報を取りたいので、フォーム項目は細かく分けてほしい」という意見があるものの、マーケティング担当者としては「CPAの観点から簡略化したい」などの意見があります。

この事柄から現場からは「もっと角度の高いお客様を集客してほしい」という意見がでることもあります。マーケティング担当としては「CPAも意識しつつ潜在層も含めながら集客していくのがやりやすい」などの意見があることでしょう。

ただ、現場の方とマーケティング担当者は、二人三脚で協力しながら集客していくことが大切です。マーケティング担当者が持つ数字と、現場の方の知見を合わせることで売上につながっていきます。

そこで、マーケティング担当者は、「数字がこうだからこう」と考えず、数字の裏に隠れている本質を現場に足を運び、現場の話も聞いたうえで判断してみてください。

まとめ

今回は、現場の声の重要性について解説しました。

現場の方にヒアリングをおこなったうえで、改めてアナリティクスの数値を見てみることで売上アップにつながるヒントが見えてきます。

内製化していて、売上をあげるために何をどうしたらいいかわからなくなったときには、内製化支援を受けることもおすすめします。

【内製化コンサルについて相談する】

この記事を書いた人

代表取締役 荒川 大史

経歴

Webマーケティング歴20年。

インターネット専門の広告代理店にて、営業、マーケティング、コンサルタントとして従事。

SEO部署の立ち上げに関わるなど、検索エンジンマーケティングを中心にマーケティングを支援。

WEB広告からマーケティングの戦略立案から、WEB制作まで幅広くWEBの集客のお困りごとなら何でもご相談可能。

一環したネットマーケティング支援を軸として、⾦融、美容、医療、コンサルティング会社などのお客様を幅広い実績あり。

Googleアナリティクスなどによるアクセス分析コンサルティングなども手掛ける。

上級ウェブ解析⼠。

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会、ブランドマネージャー、薬機法取得者。

ちなみに、SEOが趣味(笑)